從今年的日本大河劇:べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜《豈有此理〜蔦重繁華如夢故事〜》開始,掀起了一股浮世繪風潮。目前在故宮南院也正在展出浮世繪展有興趣的朋友可以查看

#故宮南院本週我們就來談談關於浮世繪吧!!你一定常常看到與聽到這個名詞,不過很多朋友(包括我自己)也是真正接觸之後,才開始真正地認識什麼是浮世繪,該怎麼欣賞浮世繪。

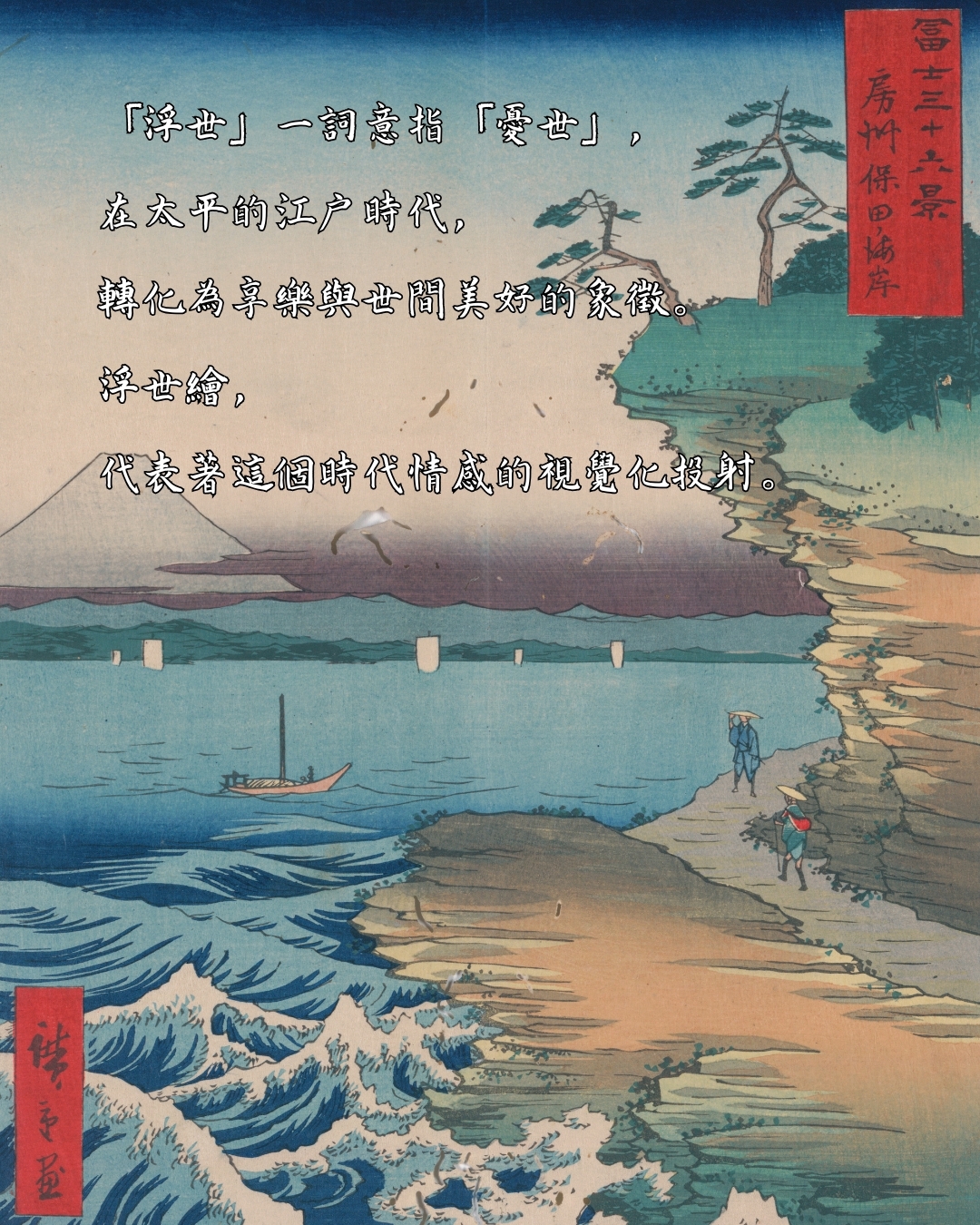

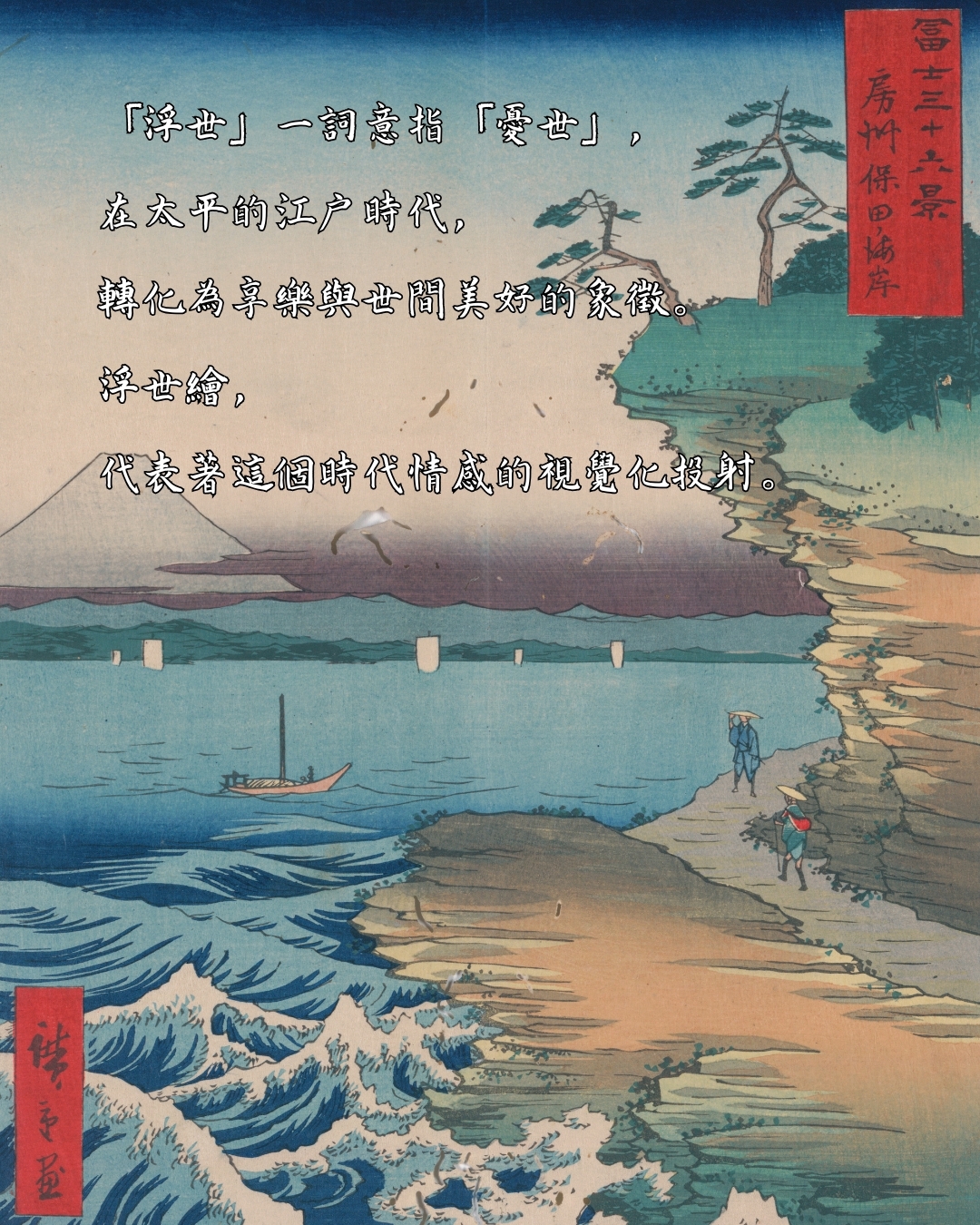

日本浮世繪是一種既貼近庶民生活,又承載幻想意境的藝術形式。「浮世」一詞意指「憂世」,原為佛教辭彙,在太平的江戶時代中轉化為享樂與世間美好的象徵。浮世繪,正是代表著這個時代情感的視覺化投射。從街頭巷尾的市井百態,到超越現實的奇幻妖異,浮世繪反映著庶民的欲望,也寄託著對理想世界的憧憬。時至今日,浮世繪依然能觸動並引起觀賞者的內心共鳴,不僅僅因其精湛技法,更是畫中所隱藏的生活態度與美學哲思。接下來我將整理幾個觀賞日本浮世繪時不可不知的重點小知識,引導大家走入那場既現實又夢幻的畫中世界。

浮世繪,直譯為「浮世之畫」,誕生於17世紀江戶,起初作為庶民娛樂與文化記錄的載體。這些以當時的木版印刷製作的畫作,題材多元,從藝伎、歌舞伎名伶、四季風景到神怪故事,無不躍然紙上。而構圖立繪的職人、刻製木版與手刷絹印的匠人們,也不斷地精研技藝,使得它不僅是江戶庶民生活的縮影,也是當時社會文化及工藝結晶,更是美學品味的具象呈現。

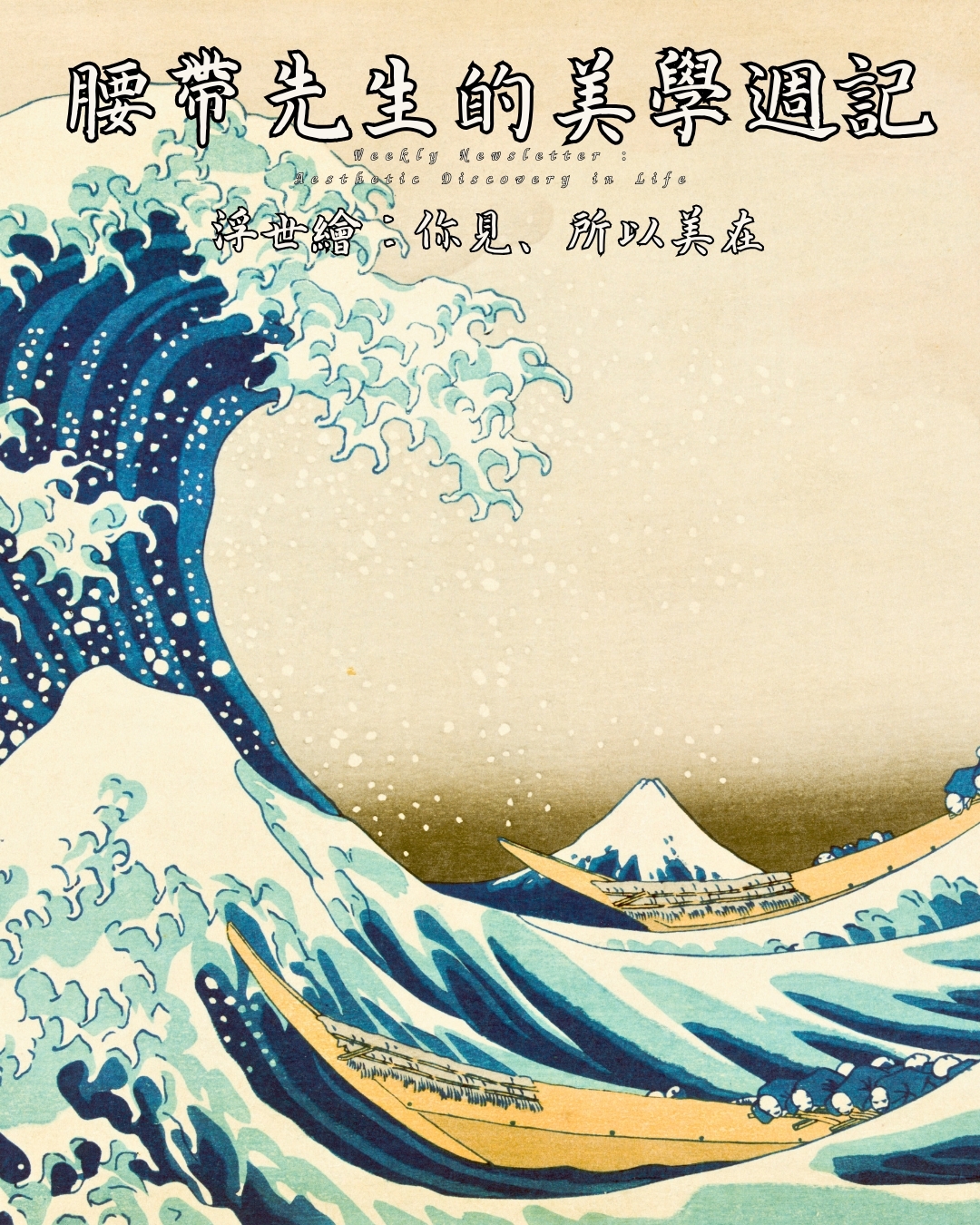

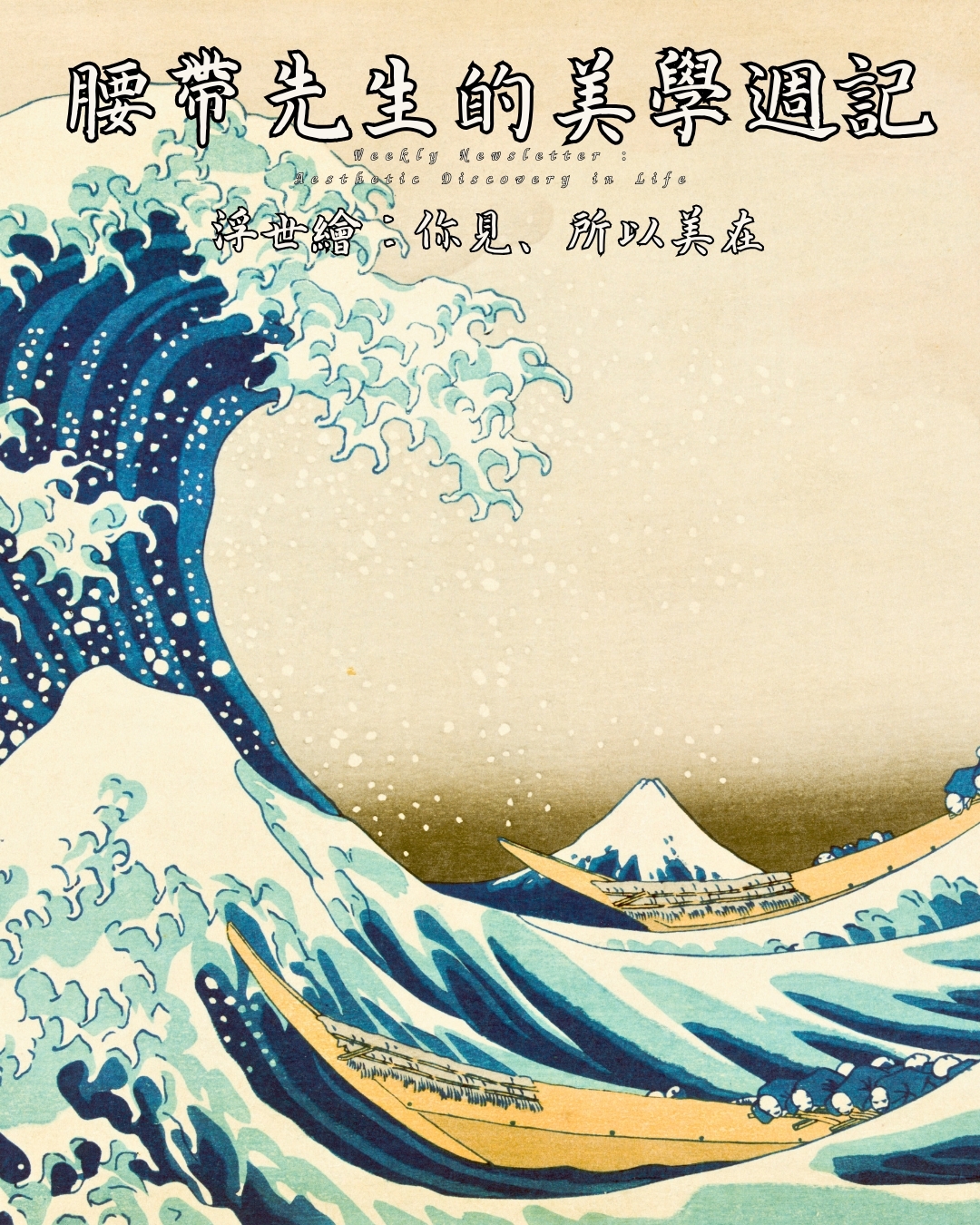

舉例而言,葛飾北齋的〈神奈川沖浪裏〉便是浮世繪美學的極致象徵。畫中驚濤拍岸與小舟搏浪的張力,不僅展現職人對自然力量的敬畏,也蘊含日本人「物哀」與「幽玄」的審美精神。這類畫作突破了貴族與武士專享的藝術疆界,成為庶民也能擁有的藝術品,讓美學真正走入生活。

浮世繪的價值,正是將「平凡」化為「非凡」,在日常中留存對風物、人物與時代情感的細膩凝視。

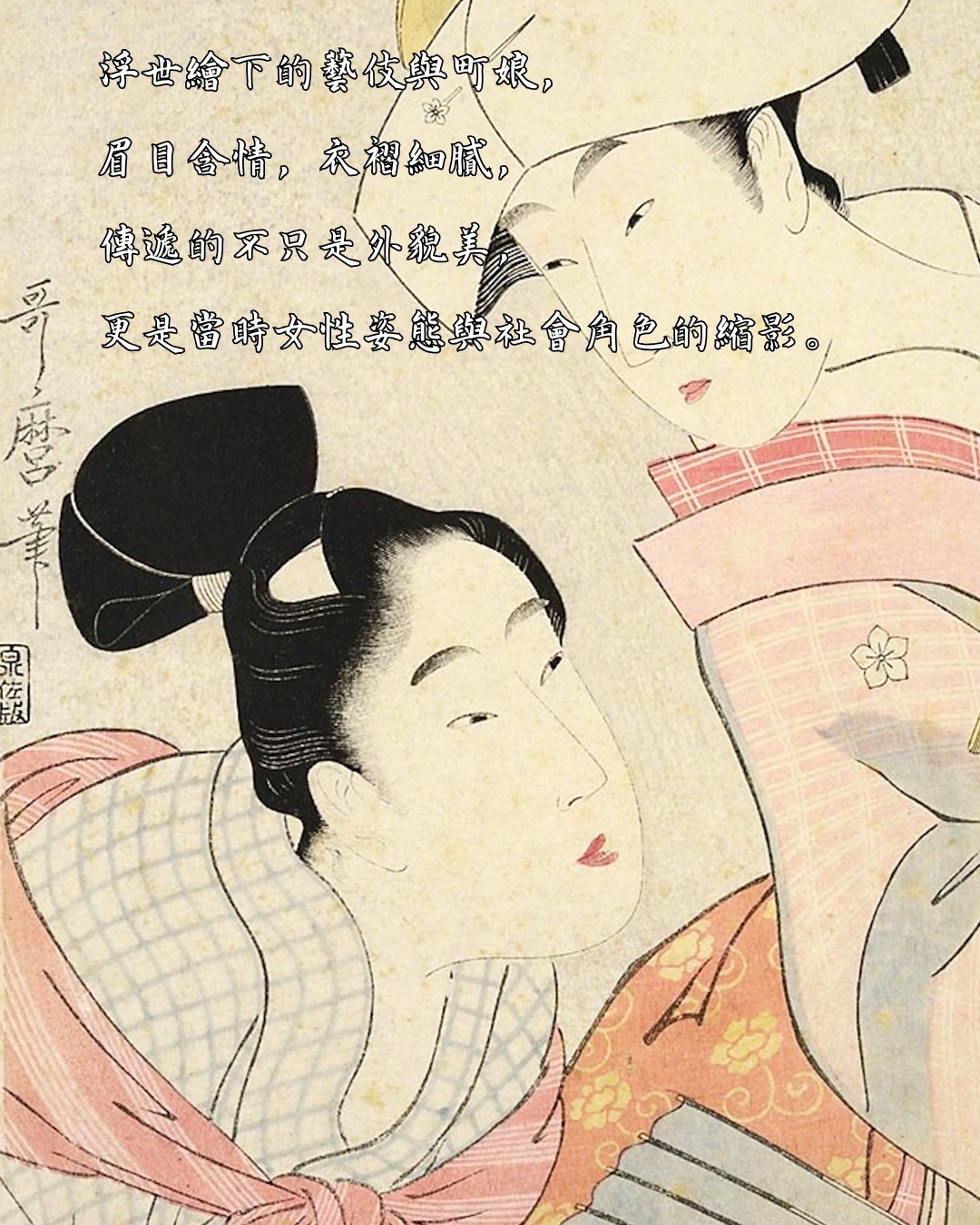

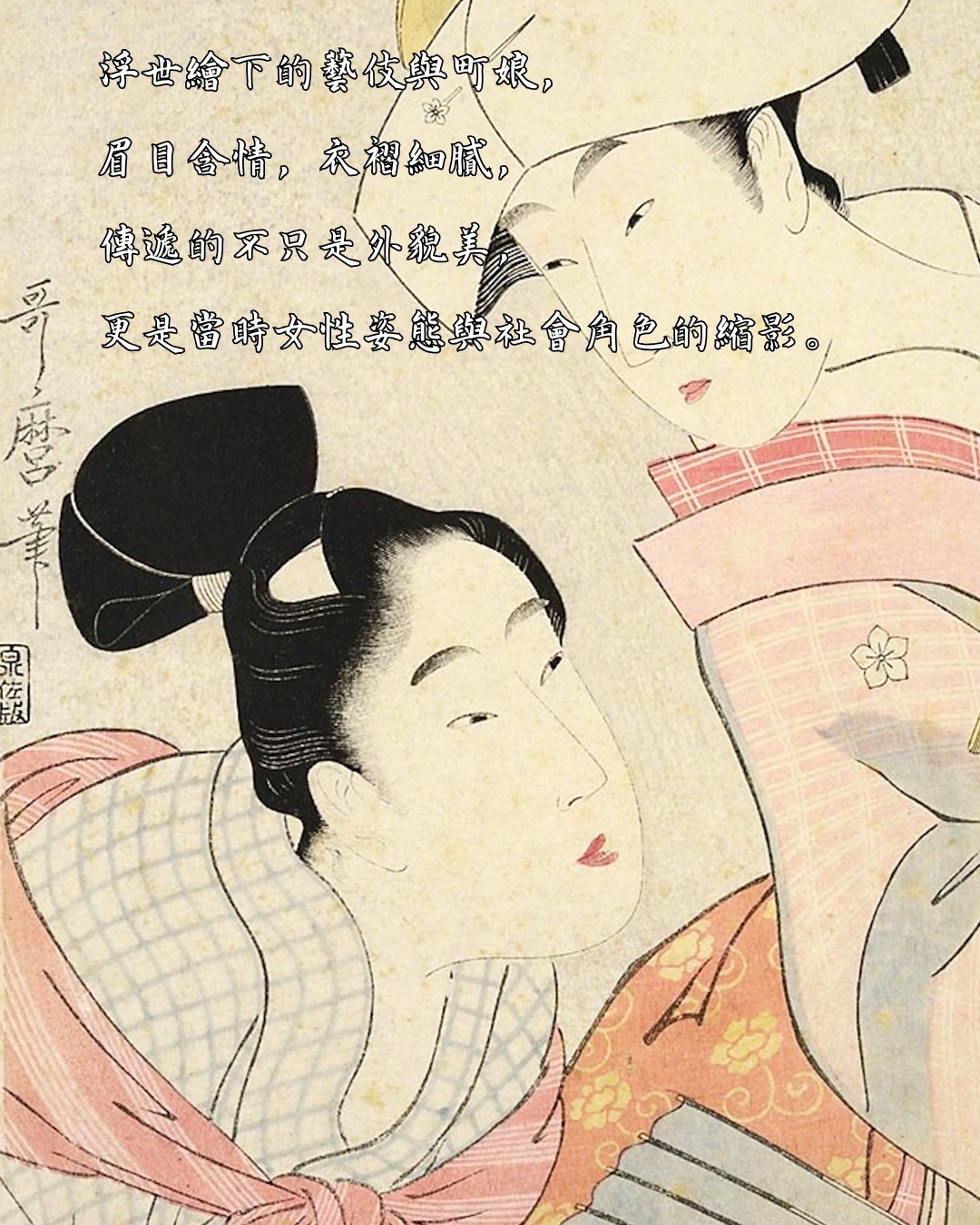

浮世繪依內容大致可分為五大類:美人畫、役者繪、名所繪、風俗畫與妖怪故事。每一類型都映照出江戶時代人們對生活、娛樂與自然景致的不同觀照。

以美人畫為例,喜多川歌麿筆下的藝伎與町娘,眉目含情,衣褶細膩,傳遞的不只是外貌美,更是當時女性姿態與社會角色的縮影。而役者繪則將歌舞伎舞台上的英勇豪傑與陰晴變幻,濃墨重彩地捕捉於一瞬神情,如東洲齋寫樂對役者面容的誇張描繪,便成為江戶寫實與誇飾美學的經典。

此外,名所繪如葛飾北齋與歌川廣重筆下的江戶百景,則記錄了時代風土與人文記憶,讓今人得以從畫中窺見過往街巷與四季風景。這些題材交織,正是浮世繪豐富視覺文化與庶民美學的最佳證明。

浮世繪不僅是日本庶民文化的經典圖像,同時也深深改變了西方近代藝術的面貌。十九世紀末,當日本開港,浮世繪作品隨著瓷器、漆器遠渡歐洲,立即成為巴黎藝壇與倫敦畫室爭相收藏的對象。這場文化熱潮,被稱為Japonisme(日本趣味)。

法國印象派大師莫內與梵谷即是浮世繪熱誠的擁護者。莫內於自宅收藏大量歌川廣重與北齋之作,並將其平面構圖與簡化色塊手法融入《睡蓮》與《日本橋》等畫作中。而梵谷則曾臨摹《龜戶梅屋鋪》、《大橋驟雨》等作品,透過厚重筆觸再詮釋東洋構圖,開啟了後印象派對東方平面美學的探索。

這股來自浮世繪的視覺刺激,不僅改變了十九世紀末歐洲對美術的觀看方式,更成為現代設計、攝影、插畫與品牌視覺語彙的重要根基。

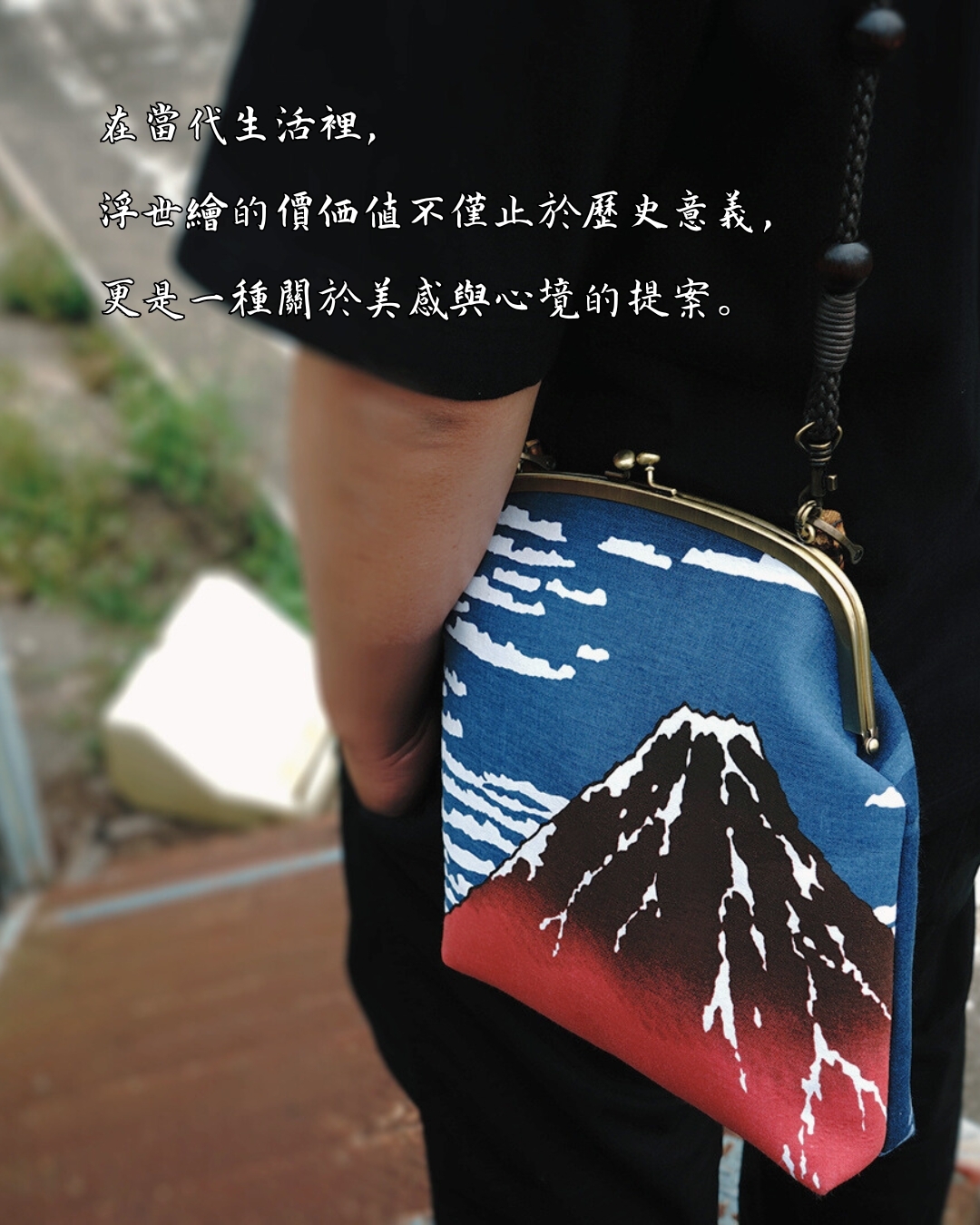

在當代生活裡,浮世繪的價值不僅止於歷史意義,更是一種關於美感與心境的提案。欣賞浮世繪,不必拘泥於年代與名家,更應細讀畫面裡的構圖手法、色彩層次與生活情趣。無論是葛飾北齋《神奈川沖浪裏》那一瞬凝結的海浪張力,抑或喜多川歌麿仕女畫中微妙的表情與衣紋細節,都蘊含著日常之美與人生況味。

回到21世紀的現代社會,你我的生活節奏快速、步調繁忙,浮世繪提供一種回望過往、凝視當下的另一種脫離困局的途徑。透過欣賞一幅江戶時代庶民的市井風景、自然風物又或是幽默日常人物,相信可以為你重拾對生活細節的敏感。浮世繪讓我們知道:美,藏於努力生活的日常角落以及閑靜尋常的時光之中。

浮世繪之美,始終是關於「如何看見」,更是關於「如何生活」。